内科

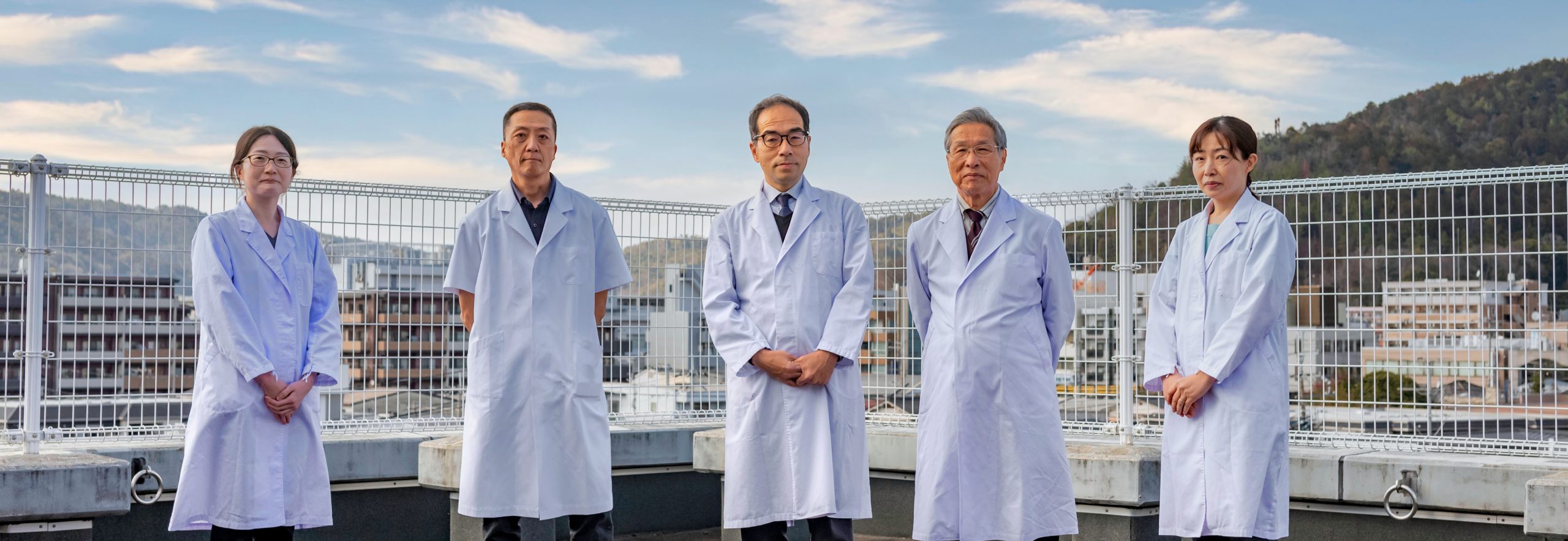

| 院長 | 兼子 裕人 (内科・血液) |

|---|---|

| 特別顧問 | 加藤 隆弘 (内科・消化器・内視鏡) |

| 循環器内科 部長 |

中原 祥文 (内科・循環器) |

| 内科・血液内科 部長 |

志村 和穂 (内科・血液) |

| 消化器内科 部長 |

新美 敏久 (内科・消化器・肝臓) |

| 消化器内科 副部長 |

鈴木 教久 (内科・消化器) |

| 臨床検査部 部長 |

吉田 美穂子 (内科・血液) |

| 血液内科医長 | 伊佐 怜子 (内科・血液内科) |

| 内科医長 | 黒田 杏理 (内科) |

| 内科医員 | 北川 寛明 (内科) |

当院の内科は総合内科、消化器内科、血液内科、循環器内科、糖尿病内科(内分泌)、神経内科、心療内科に分かれています。

いずれの内科も最新の知識と技術を取り入れ、患者様主体の診療を行うよう努めております。

どの内科を受診して良いか不明な場合は総合内科をお選びください。

消化器内科

消化器内科グループには内視鏡分野と肝臓疾患分野があり、協力して診療にあたっています。

内視鏡分野では、食道・胃・大腸がんの早期発見をモットーとし、内視鏡的切除(EMR, ESD)による根治例も増加しています。

その他に、胃・十二指腸潰瘍などからの出血に対する内視鏡的止血術、食道静脈瘤に対する、内視鏡的静脈瘤結紮術(EVL)、消化管良性狭窄に対するバルーン拡張術、消化管悪性狭窄に対するステント留置術、膵がん、胆管がん、総胆管結石などに対する内視鏡的逆行性膵胆管造影検査、内視鏡的逆行性胆管ドレナージ術、内視鏡的乳頭切開術、内視鏡的結石砕石術、シングルバルーン小腸内視鏡検査を使用した検査・治療や、内視鏡的胃瘻造設術など、患者さまのニーズに応えられるよう積極的に各種の内視鏡的治療を行っています。

肝臓疾患分野に関してはウイルス性肝炎、肝硬変、肝癌、脂肪性肝疾患など各種肝臓病の診断、治療を精力的に行っています。

B型慢性肝炎、肝硬変は各種病態に合わせてインターフェロン製剤、核酸アナログ製剤を適切に使用して病状改善に取り組んでいます。

また、C型慢性肝炎に対してはDAA(直接作用型抗ウイルス薬)を中心に抗ウイルス治療を行っており、副作用はほとんど認めず、非常に良好な治療効果を得ています。(2018年1月現在、約170例に治療を行い、最近ではほぼ全例に著効を得られています。)抗ウイルス治療の適応にない病態に対しては、病態の進行を抑え、また肝癌の発癌抑制のために肝庇護療法を行っています。また、各種画像検査(CT、MRI、超音波検査)を施行しており、肝癌の早期発見、治療に力を注いでいます。肝癌に対しては肝動脈化学塞栓療法、局所療法(エタノール局注術、ラジオ波焼灼療法)、分子標的治療、手術などを病状に合わせて適切に選択し、高い治療成績を挙げています。その他、大学附属病院とも連携して、臨床研究や治験に参加し、先進的な医療も提供しています。

血液内科(山科血液疾患診療ユニット)

診療内容

当院では京都府下の民間病院としてはかなり早期から血液内科を標榜しています。

血液内科医療に尽力して頂けるコメディカル・スタッフにも恵まれ、長年にわたり京都府下で病院あたりのDPC点数(入院診療報酬)に占める血液疾患比率(DPC占有率)が非常に高い病院となっています。

分子標的治療薬や各種の抗体医薬の出現、同種造血細胞移植の発展、さらに受容体改変T細胞など血液内科領域においてはまさに革新的な治療技術が実用化される一方、少子超高齢化という社会構造の変化を痛切に感じる時代が到来しました。疾患の治癒のみが目標とはならず、治療の後遺症や体力低下などに対し長期にわたる医療提供が望まれる方々、より良い生活の維持を目指す緩和的化学療法を必要とされる方々、特殊な血液疾患を持つゆえに療養場所に困る方々が急増しています。

しかし幸いにして京都府立医科大学血液内科から派遣される医師は狭域の専門医療のみでは対応できない総合的な診療も得意とします。

「山科血液疾患診療ユニット」は、地域の需要に応える血液内科医療を提供したいと考えています。

無菌治療室 垂直気流方式

無菌治療室 垂直気流方式

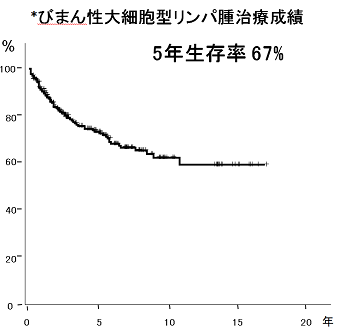

もっとも頻度の高い造血器腫瘍

もっとも頻度の高い造血器腫瘍

自己末梢血幹細胞移植

悪性リンパ腫や多発性骨髄腫に対する自己末梢血幹細胞移植には特に力を入れており、京都府下での施行数は常に上位に位置します。

学術活動

毎年5~8件の学会発表、2本以上の英文論文報告、講演など学術活動や後進の指導も行っており、学会の優秀演題、京都府立医大や医師会から学術関連の賞も受けています。

(2017年度 英文論文 5本、学会報告 8件)

これらの活動は京都府立医大前教授である谷脇雅史顧問を迎えてさらに強化された部分です。

セカンドオピニオン

その他、「他の病院で癌と診断されたが治療の選択肢を知りたい」「提示された治療の具体的な内容や副作用を知りたい」などいわゆるセカンドオピニオンを希望される場合もご相談ください。主治医の紹介状をお持ち頂ければより的確なお話ができるかと思われます。

循環器内科

循環器内科では従来から狭心症、心筋梗塞などの虚血性心疾患に対する血管内治療、心不全治療、ペースメーカー治療、下肢閉塞性動脈硬化症などの末梢動脈疾患に対する血管内治療など積極的に行っております。

高齢化や糖尿病の増加に伴い、明らかな胸部症状を認めない無症候性心筋虚血が増えています。無症候性心筋虚血の予後は有症状の心筋虚血同様もしくはそれ以上に不良であると考えられています。有症状の患者さんに対する診断・治療を行うことはもちろんですが、無症候性心筋虚血の早期発見のため、年齢・性別・喫煙・血圧・糖尿病・LDL(悪玉)コレステロール値・HDL(善玉)コレステロール値・慢性腎臓病の有無からリスク層別化を行い、ハイリスク症例では、負荷心電図や冠動脈CTアンギオなど積極的な介入も行っています。

また、心筋虚血の予防のためには、動脈硬化を促進する危険因子を生活のなかから排除することが大切です。生活習慣の是正を指導し、糖尿病(必要に応じて糖尿病教育入院)、脂質異常症、高血圧症の管理、運動療法に加え、禁煙指導を行っています。

当院には心臓血管外科は併設されていませんが、幸い当院周辺には心臓血管外科を併設している病院が多く存在します。手術適応と考えられる患者さまには、それぞれの心・血管疾患に対して最も手術成績が良い、あるいは得意としていると考えられる病院へ優先的に紹介するように、患者さんファーストを常に目指しています。

糖尿病内科

糖尿病治療方針としては、WHOが掲げた糖尿病治療の目標である、

- 糖尿病患者の生命を維持し、糖尿病症状を取り除く

- 可能な限り正常な社会生活を送れるようにする

- 良好な代謝異常を維持する

- 糖尿病の合併症を予防する

- 健常人と変わらぬ生活の質(QOL)と寿命を保つ

を忠実に守ることとしています。食事・運動などの自己管理が必要となりますが、日常生活の中でこれを完璧に行うことは困難なことが多く、現実的な健康生活を実行していけるよう、医師だけでなく、看護師、栄養士、薬剤師、理学療法士、臨床検査技師などとともにチーム医療を組み、幅広く患者さんをサポートできるような医療を心がけています。また、個人の病態に合わせた薬物療法を検討します。糖尿病患者さんが健康な人と変わらない生活の質を維持することを目標として、心理的ケアも積極的に行います。

糖尿病療養指導士が入院や外来で積極的に関わりあいながら糖尿病教育入院はもとより合併症の治療入院を行います。さらに急性期治療として、糖尿病性昏睡などの救急患者の診療も行っています。また外来でも糖尿病教室・栄養指導・フットケア・インスリン導入を行うことが出来ます。